本次线上展选登作品22幅,更多作品请到丰南图书馆三楼惠丰展窗参观《刘现辉、张庆良插画作品展》,时间:9月19日~10月15日。

刘现辉,民俗画家、漫画家。专注于童年记忆、民俗风情题材绘画。作品有“童年记忆”系列、“童年日记"系列、“漫画笑看人生百态”系列、“典故传说”系列等。在长城网开设《画说民俗》《漫画百态》专栏。为各地方志、著名作家作品配图。现专职于搜集挖掘整理各地民俗画创作。曾游历祖国及世界各地,深刻领悟到民俗传统文化是一个国家的文化根源。

▲奶奶

每发现一个钻心虫,奶奶都如获至宝,攒上几个,就一个一个地烤在火盆沿上。然后,一老一少就这样眼巴眼望地瞅着,等啪地一下爆起来,就可以吃了。它们大多会落在火盆外面的炕席上,我们两个就争着抢着去捡。若是不幸落在火盆里头,奶奶也不怕烫,伸手就能捡起来,吹吹上面的灰,然后一边喊着小狗张嘴小狗张嘴,一边塞进我的嘴里。

▲石碾

逢年过节的时候,石碾前要排上长队,铜盆、细洋布的面袋子、家织土布的口袋,甚至还有肥田粉的袋子,一拉溜儿地排在一起,婶子大娘们有时候或远或近地聚拢在一起谈天说地,热热闹闹,像一台剧情跌宕的小戏;但更多的时候是无人守候,上一家磨完了,收拾停当,只消一嗓子:“他婶子,该着你了!”随着应声,一个或红或绿的头巾就会从一家门后闪出来,然后那个石碾又会呼隆隆地转个不停。

▲拐子

父亲累得满头大汗,正犹豫呢,也是命里该着,眼看着捞笼杆子使劲儿一震,父亲抽冷子往外一抻,哎呀,二尺长的捞笼兜里,一条大鱼,外边露着一个红尾巴梢儿。“拐子!”我大叫一声,猛地扑过去,一下子搂在怀里,死死地压在身子底下。拐子,是老家的土话,就是野生的大鲤鱼。我心里这个乐呀……

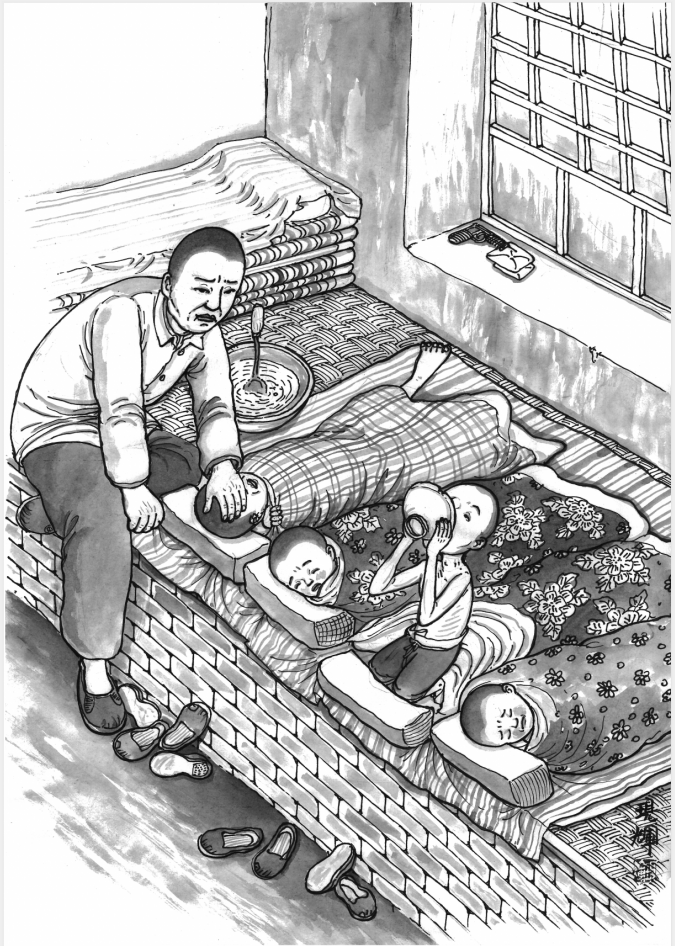

▲麻疹

父亲进了屋,先是在炕沿上坐了老半天,才站起身来,把我们几个挨个儿地摸来摸去。当父亲粗糙的大手滑过我脑门儿的时候,我勉强把眼睛睁开一点点,看到了父亲眼里满满的慈爱,那种舐犊之情,让我难以形容,又终生难忘。

▲盖房

东家大爷架不住大家的攒对,赶鸭子上架,只好硬着头皮去喊夯。开头儿有些拘谨,喊了几嗓子,便上了道儿:“盖房子不容易啊,嘿哟!大家卖力气啊,嘿哟!大爷我来掌夯啊,嘿哟!不用手扶着呀,嘿哟!”一松手,碌碡跑了偏,正好砸在他的脚背子上,“嗷”一嗓子:“可砸折我的脚了!”众人没反应过来,依旧在那里喊:“嘿哟!”

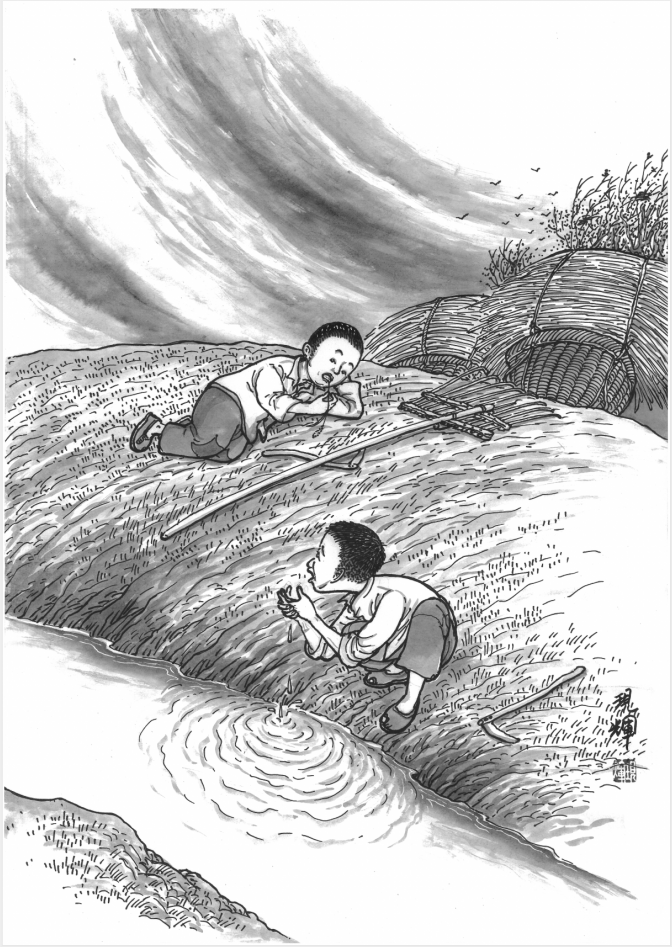

▲拾柴火

拾完柴火,我们并不急于回家,先是来到河沟边上,蹲下来,掬一捧清水扑在脸上,洗净手脸,又捧起来凑在嘴边咕咚咕咚地喝个够。接下来,选一个背风向阳的坡地,慢慢斜躺下来。太阳暖暖地照在身上,舒服极了。

▲放牲口

“踏,踏……”一阵不急不缓的马蹄声,把我从沉睡中惊醒。我睁眼一看,原来是蛤蟆眼刘志安,他在四队放牲口。刘志安今天穿了一件崭新的蓝色跨栏儿背心,一条裤子剪去裤腿改制的短裤,腰上扎了一根半新不旧的红布带子,显得神气十足。

▲捉知了

捉知了,最常用的办法是“套”。先从生产队的饲养处弄一根马尾儿(yǐr),再从谁家的篱笆上顺手拔一棵高粱秸,将马尾儿绑在稍细的一端,轻轻地挽一个套儿,另一端稳稳地握在手里。在树下循声望去,找到目标,蹑手蹑脚地走近了,扬手把马尾儿套贴在它的前面,慢慢往后拉,触到它的身体,它就会本能地伸出爪子去抓,看准了,抽冷子一甩,撂到地上,手到擒来,屡试不爽。

▲家雀

腊月二十八那天,家里来了客,是西边黄河庄的干舅。他不知听谁说的,我们家过年没分到肉,就送了一条五花三层的肋板儿过来,说是托村里的天津知青买的。他也不吃饭,也不喝水,连坐也不坐,说完了放下肉就走,我们一家子都拦不住。

▲剃头

我是渗着,等最后一个。轮到我的时候,西头的二姐看见了,笑得直不起腰来:“哎呀,我说师傅,你可得给我老兄弟好好剃,这梆子奔楼儿的,过了年还等着相媳妇去哩!”我一听,万般气恼,手里正好抓着一个僵石猴儿,“噌”就扔出去了。没砸到她,脑袋一拨楞,反倒觉得耳朵边上“嗖”地一凉,有点疼,得,肯定是出血了。

▲吃肉

安静是暂时的。一想到马上就能吃到香喷喷的炖肉了,我们几个根本安静不下来,不约而同地抓住桌子的一角,转起了圆圈。我们家的窗台很矮,下面的闸子是四块玻璃,上半部分是纸糊的,前几天扫房刚换的窗户纸,粉白一新。我们几个抬着小桌子,喊着闹着,越转越快,也不知是谁首先把持不住,撒了手,人呼啦跌倒在炕上不打紧,小桌子不偏不倚地冲到窗户上,耳听得哗啦啦一声响,四块玻璃碎了仨。

▲吃香的喝辣的

丁二爷的大姑爷头一回上门儿,给他带了一瓶浭阳老酒,二爷忍不住,打开先掫了一口,欢喜得不知道说啥好了,一边嘿嘿地笑,一边嘴里骂着。二爷干拉了一瓶酒,靠着被垛会周公去了,谁还管他姑爷不姑爷。

张庆良,丰南实验学校教师,自幼从父习画,专攻国画花鸟和人物,师从王俊标、孙震生,作品曾参加国家、省、市书画展览及多人联展,并多次获奖。现为河北省美术家协会会员、唐山市美术家协会会员、丰南区美术家协会副秘书长。近年,张庆良老师利用深厚的国画功底,以丰南历史文化为素材,创作了大量的民俗插画、连环画。

▲挖耗子窝

挖耗子窝这活儿,我过去和大哥一起干过,也有不少讲究。

那一天,我一共挖到了六个粮仓,还消灭了三只大耗子,一窝小耗子。遗憾的是昨天会面的那只大耗子没见踪影,准是外出偷粮还没回来,就此躲过一劫。我把挖出的粮食收拾起来,装进袋子里,回家用清水淘洗干净了,上秤一看,足足有十七斤半。晒干了,用小石磨研成粉,掺点儿野菜,加点儿咸菜汤做成饼子,那叫一个香。

▲中毒

我掐了一个草尖儿,蘸了一点,放在瓶盖里,加上点儿水,搅拌匀了,从旁边的棉株上逮了一只肥硕的棉铃虫,把药液涂了上去。那虫子一阵挣扎后,一命呜呼,前后不过三分钟。我大喜过望,连忙倒药兑水,准备开始,却发现身上的衣服忘了换。去唐坊买药,我特意换了件的确良褂子,半新不旧的,是二哥给的,平时舍不得穿,可回来忘了换。我犹豫了一下,脱下来,叠好了,藏在地边上的豆棵子底下,光着脊梁骨,背起喷雾器,左手加压,右手喷雾,顺着垄沟就走下去了。

▲卖鸭子

快散集了,那个老头儿到了我这儿,笑呵呵地说:“我说小伙子,还没人买呀?这可咋整,要么驮回去,要么贱点儿出手,一会儿街上就没人啦!”他顿了顿,“要不,你把那三个活的卖给我吧!我也不少给你,统共五块钱,中不?”我打不定主意,讷讷地说:“我可是养了快一年了。”他说:“可你要是再养一年,连三块也卖不了啦!”我狠狠心,算了,卖吧!拿绳子绑好了递给他,他不接,说:“亲戚里道的,把那个死的也贴给我吧!你还拿回去干啥?与其扔在运河里头,还不如给我,我还知你个人情!”

▲监考

打开房门,嗬,好大的雪啊!我顾不得犹豫,一下子趟在没膝深的大雪之中,一边辨认着方位,一边深一脚浅一脚地向前奔去。开始很冷,但很快就气喘吁吁暖和起来。也不知走了多久,经过一个村边的时候,我看见一家的窗户里亮起了灯,急急忙忙奔过去。

▲扳鱼

掌灯的时候,我扛着扳网,老张一手拎着洗衣服的大铁盆,一手拿着勺子,开始往外走。月亮升起来,银辉笼罩着大地。赶上小满时节,四周一望无际的麦田,正是拔节抽穗的时候,没有风,也没有行人。村庄睡着了,大地也睡着了,偶尔传来几声蛙鸣,显得周遭更加寂静。这个世界,成了我们两个人的,没有人知道,也没有人打扰。此时无声胜有声,说什么都是多余的了。

▲娶亲

正是天蒙蒙亮的时候,我妹妹,她妹妹,我们四个人,四辆车子,排着队,出了庄,顺着石渣路,直奔县城的新家。到了地方,卸车,把东西搬进去,安顿好了,看看表,七点四十,该到上班的时间了。我对俩妹妹说:“你俩回去吧!别着急,慢慢骑!”小姐俩回去了,老张去实验小学报到,我去文教局上班。

▲高先生

众人下地收工回来,吃了饭,冲了凉,就急三火四地夹着板凳,南街北巷地聚拢过来。等人们到得差不多了,也不知是谁喊上一嗓子:“高先生,人齐了!”高先生站起身来,轻轻咳嗽一声,也不搭话,鼓声乍起,铜板连击,这就算是开了场。每晚两场,中间小憩,每每总是在关键时刻戛然而止,“且听下回分解”,让人心痒难耐,不舍散场。

▲三爷

一天,丰润中门庄来人送信儿,说是三爷的丈母娘驾鹤西去。三爷不慌不忙,吃完饭,喂完牛,套上车,把车上垫了厚厚的一层麦秸,这才进屋把三奶抱出来放在车上。三奶眼神儿不济,不知就里,问他:“你这是要把我拉哪儿去?”三爷说:“吃干饭去!”吃干饭是土话,就是发丧人的意思。三奶忙问:“去哪儿吃干饭?”三爷甩着鞭子,慢悠悠地说:“吃你妈的干饭!”三奶一听就哭了,咿咿呀呀,没完没了。

▲四奶五奶

五奶调匀气息,站在门外,跳着脚儿高声叫骂,从“兔子不吃窝边草”到“好狗护三邻”,既不重样,也不歇着。直到鸡叫三遍,东方发白,院子里开始不应,后来掌上灯,门开一条缝儿,从里边丢出了那块猪肉。五奶犹自不饶,叫骂连天。天蒙蒙亮时,大门洞开,一个小头目模样的押了那贼,拎着两条大瓜子鱼出来,连连作揖,算是赔礼。五奶提着鱼肉,骂骂咧咧,转身回家去了。

▲兆山传奇

彪爷儿打着凉扇近前一看,吃了一惊。原来有人夜里用三块大石碾在井口支了个三脚架,大伙儿想要搬开,却是难上加难——必须三个同时搬开,石重人薄,断无胜算;若取其中之一,另外两个必落井中,轻则废井,重则伤人。彪爷儿苦笑,命家人速蒸二斗白面馒头,又派得力之人去请兆山。临近中午,兆山缓缓前来,先是吃了一斗面的馒头,然后来到井边,两手轻轻一拨,三个石碾乖乖立在井边。兆山先把其中一只拢起,送到彪爷儿门口,另外两只,一个胳肢窝一个,夹起来扬长而去。

作者,孙守廷,唐山丰南人,1964年出生。早年务过农、做过工、教过书,曾在乡镇任职,现在区直机关工作。

2016年出版长篇纪实文学《血脉》,获2017年河北省精神文明建设“五个一工程”奖。

《记得》是由近百篇故事性散文组成的散文集。全书以老家南孙庄为基点,记述了上世纪六十到八十年代,作者从出生成长到成家工作这一阶段的历程,讲述了农村的习俗风貌和乡人轶事,反映了冀东农村当时的生活面貌、社会劳动和时代发展,有很强的年代记忆。全书大部分文章短小简洁,以讲述的口吻,充满人间烟火,以白描的手法,记录日常琐事,以小见大,借事抒情,表达了作者对家人、对乡土的深情和眷恋,极易引起人们的认同和共鸣。

《记得》的美,不仅在文字的简洁、洗练,叙述的疏朗有致,也在其间透露的趣味。不长篇幅的多个故事,也约略有笔记体的特征。随意点染,张弛有度,虽笔墨俭省,却自有境界、意趣。如他笔下的兆山、“猴儿”、老梆子、三爷、董大夫、高先生等等,境遇、喜好各异,却个个性灵毕现,如在目前。其他如薅土豆、割麦子、放牲口、逗蚂螂、钩泥鳅,也各有趣味。读罢教人真欲高呼一曲:归去来兮!

——著名作家 贾平凹

《记得》这部书,近百篇文章,基本呈现了上世纪六七十年代,到八十年代初,唐山一个具体区域里真实的社会生态和风貌,教育的,经济民生的,生产生活方式的,以及民风民俗的。这些文章是横向的,涉及社会生活的多个层面,但总体上又构成一个纵向的脉络,从六十年代中期,到八十年代初期,社会进程的脚步,如何艰难又缓慢的向前迈动。这条隐形的纵向脉络,构成了这部书的高度所在。

——著名作家、《美文》杂志常务副主编 穆涛